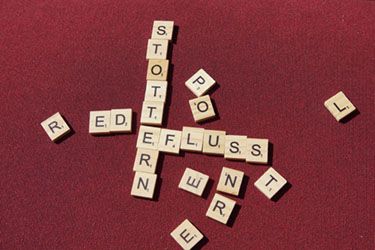

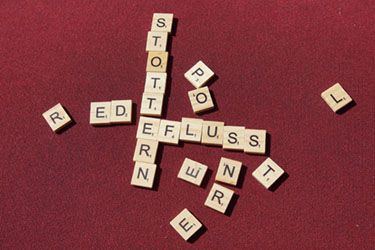

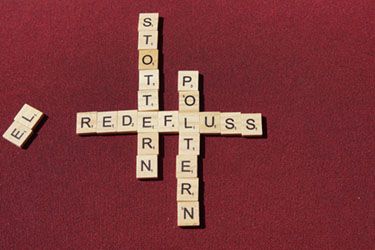

Redeflussstörung

Stottern

Stottern ist eine individuelle Störung, die bei jedem Betroffenen anders ausgeprägt ist und anders empfunden wird. Die Diagnostik beinhaltet das Herausfinden der bestehenden Kernsyptomatik, des Vermeideverhaltens und der Begleitsymptomatik beim Sprechen als auch ein ausführliches Anamnesegespräch.

Therapie

Die Therapieplanung ist individuell und geschieht in Absprache mit dem Patienten. Wir orientieren uns am Ansatz von Charles von Riper, einem Modell, in dem es um die Modifikation des Stottern geht, d.h. besser auf das Stottern reagieren zu könne, kombiniert mit dem Erlernen von flüssigem Sprechen anhand von Spechtechniken ("fluency shaping").

Phasen einer Therapie könnten so aussehen:

- Identifkation: Beobachtung und Erforschung des eigenen Stotterns - nur wenn ich weiß, was ich tue, kann ich es verändern

- Desensibilisierung: Angst- und Panikgefühle beim Stottern werden reduziert, um im Moment des Stotterns handlungsfähig zu bleiben.

- Modifikation: Veränderung der Sprechmotorik und Erarbeiten von leichtem selbstbewußten Stottern

- Stabilisierung und Generalisierung: Übungen zum Transfer in den Alltag, in "echte" Sprechsituationen. Hierzu gehört auch die Vorbereitung auf evtl. eintretende Rückfälle und die Erarbeitung von Strategien für den Umgang damit.

- Begleitende Körpertherapie: Die konduktive Körpertherapie untersützt durch Entspannung und Ausgleich der mimischen Muskulatur, des Atem- und Sprechapparats

Weitere Infomationen zum Thema Stottern und auch zur Therapie finden Sie auch auf der Webseite der Bundesvereinigung der Stottererselbsthilfe unter www.bvss.de.

Poltern

Poltern ist eine Störung des Redeflusses. Charakteristisch sind eine phasenweise überhöhte Sprechgeschwindigkeit, Silbenverschmelzungen, Auslassungen von Silben und Lauten.

(Beispiel: „wie gesagt“ wird zu „wiegagt“ oder „Wachmaschine" wird zu "waschine")

Außerdem kommt es zu Satzabbrüchen, Umformulierungen und dem Gebrauch vieler Floskeln.

Die Redeunflüssigkeiten können ähnlich sein wie beim Stottern oder auch Teil des Stotterns.

Der Polterer selbst bemerkt seine Sprechfehler nicht und wird erst darauf aufmerksam, wenn die Kommunikationspartner ihm ein entsprechendes Feedback geben oder häufig nachfragen. Bei bewusst verlangsamtem Sprechen reduziert sich die Symptomatik. Es fällt jedoch schwer, das Sprechen langfristig zu kontrollieren. Manchen Polternden fällt auch das Zuhören schwer. Poltern wird gesellschaftlich nicht stigmatisiert, der damit verbundene Leidensdruck ist meist gering. Die Behinderung durch die eingeschränkte Verständlichkeit kann jedoch erheblich sein.

Poltern kann bei Kindern und Erwachsenen auftreten!

Therapie:

Befunderhebung und ein ausführliches Anamnesegespräch sind die Voraussetzung, um gemeinsam mit dem Patienten individuelle Therapieziele und –wünsche festzulegen.

Inhalte der Therapie können sein:

- Erarbeiten der Eigenwahrnehmung beim Sprechen, unterstützt durch Tonaufnahmen

- Übungen zur Reduzierung des Sprechtempos

- Erarbeiten von Sprechpausen und atemangepasstem Sprechen

- Verbesserung der Artikulation und des Ausdrucksvermögens,

- Erlernen, wie Gespräche/Sprache eine Struktur bekommen

- Übungen zur Sprechmelodie

Die Übungen werden als Wahrnehmungsübugen, manuelle Therapie (z.B. des Atemapparates), funktionale Übungen oder im Rollenspiel (auch mit Bild- und Tonaufnahmen) durchgeführt. Doch auch psychosoziale Themen werden je nach Relevanz besprochen und bearbeitet.

Tags: Logopädie, Köln, Belgisches Viertel, Stimmtherapie, Praxis Logopädie, Spezialistinnen der Stimmtherapie, Stottern, Kindersprache, OFD, LRS, Stimme, Stottern, Dysarthrie, Fazialis Parese, Redeflussstörung