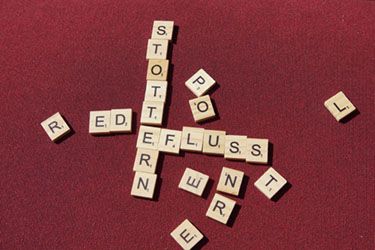

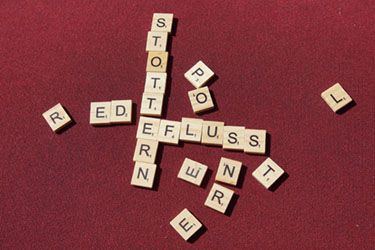

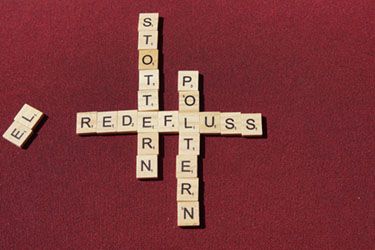

Redeflussstörung

Stottern

Stottern ist eine Störung im Redefluss. Das Sprechen wird unterbrochen durch die Wiederholung von Wörtern, Silben oder Lauten oder auch Blockierungen in Form von stummem Verharren. Diese Unterbrechungen sind in der Regel nicht ohne weiteres kontrollierbar.

Symptomatik des Stotterns

In der Diagnostik des kindlichen Stotterns werden entwicklungsbedingte Unflüssigkeiten von beginnendem Stottern mit Gefahr einer Chronifizierung abgegrenzt.

- Entwicklungsbedingte / physiologische Unflüssigkeiten

Im Alter zwischen 2 und 5 Jahren treten mit der sprachlichen Entwicklung eines Kindes Phasen von Unflüssigkeiten auf in Form von lockeren Wiederholungen von Wörtern, Lauten oder Silben.0Solange der Redefluss des Kindes hierbei erhalten bleibt und nicht stockt, Lautstärke und Tonhöhe sich nicht verändern und das Kind ohne Anzeichen von Anspannung spricht, können diese als physiologische Unflüssigkeiten eingestuft werden.

- Beginnendes Stottern

Bleiben die oben beschriebenen Unflüssigkeiten über 3 Monate hinaus bestehen und zeigen Kind und/oder Eltern eine der folgenden Verhaltensweisen, sind dies Hinweise für ein Risiko, daß sich ein Stottern entwickeln kann und chronisch wird.

- Beim Kind

- Es werden Wörter, Silben und Lauten wiederholt; gleichzeitig zeigen sich Zeichen von Anspannung bei der Artikulation

- Hände, Arme oder Beine bewegen sich beim Sprechen mit

- Der mimische Gesichtausdruck verändert sich

- Die Lautstärke oder die Tonhöhe verändern sich

- Sätze werden abgebrochen, neu begonnen oder „überarbeitet"

- Sehr schnelles Sprechen

- Der Atemfluss ist gestört

- Ein Wort beginnt mit einem anderen Laut

- Die Eltern

- sind beim Sprechen des Kindes besorgt und können ihrem Kind nicht richtig zuhören

- möchten ihrem Kind helfen

- reagieren auf oder kommentieren die Art und Weise, wie das Kind spricht (zum Beispiel mit Ungeduld)

- machen ihrem Kind Vorschläge, um das Stottern zu verhindern

Reicht eine Beratung nicht aus, führen wir eine ausführliche Diagnostik durch. Das Anamnesegespräch über die allgemeine und sprachliche Entwicklung des Kindes und die Beschreibung des Stotterns durch die Eltern sind ein wichtiger Teil hiervon.

In der Sprech- und Spielsituaion mit dem Kind werden beobachtet:

- die Relation der flüssigen und unflüssigen Sprechanteile

- der Sprechfluss in Situationen mit unterschiedlicher sprachlicher Anforderungen

- das Bewusstsein des Stotterns beim Sprechen

- wie oft werden Wörter, Silben, Laute wiederholt

- wie stark ist die Anspannung beim Wiederholen und zeigt sich diese in der mimischen Muskulatur

- gibt es Techniken, die das Stottern vermeiden sollen

Es kann folgende Schritte beinhalten:

- Identifikation: das individuelle Stottern wird erforscht, Kind und Eltern werden "Fachmann/Fachfrau" für das eigene Stottern /das Stottern des Kindes.

- Modifikation: wenn man weiß, was beim Sprechen geschieht, kann man es verändern und damit das Stottern variieren und leichter machen: wir üben also "extra" zu stottern und lassen Wörter und Silben hüpfen, rutschen rollen

- Stabilisierung und Generalisierung: Das Gelernte wird geübt und angewendet, wo es gebraucht wird, in der Schule, im Freundeskreis, im Alltag.

- Nachsorge: Erarbeiten von Coping-Strategien falls das Stottern wiederkehrt und regelmäßige Kontrolltermine

Kinder beschreiben ihr Stottern

"Meine Wörter hüpfen wie ein Vogel".

" Wenn ich stottere kommt es mir vor , als ob ich von einer großen Gewitterwolke in ein tiefes Meer falle.

Ich dachte, daß die Gefahr vorbei sei. Aber plötzlich entdeckte ich, daß unter mir 4 wilde Haie lauerten."

"Mein Stottern ist wie ein Korken, mal ist er auf, mal ist er zu".

aus dem Buch "Meine Worte hüpfen wie ein Vogel" - erscheinen im Demosthenes Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V

Poltern

Poltern ist eine Störung des Redeflusses. Charakteristisch sind eine phasenweise überhöhte Sprechgeschwindigkeit, Silbenverschmelzungen, Auslassungen von Silben und Lauten.

(Beispiel: „wie gesagt“ wird zu „wiegagt“ oder „Waschmaschine" wir zu "waschine")

Außerdem kommt es zu Satzabbrüchen, Umformulierungen und dem Gebrauch vieler Floskeln.

Die Redeunflüssigkeiten können ähnlich sein wie beim Stottern oder auch Teil des Stotterns.

Bei bewusst verlangsamtem Sprechen reduziert sich die Symptomatik. Es fällt jedoch schwer, das Sprechen langfristig zu kontrollieren. Manchen Polterern fällt auch das Zuhören schwer. Poltern wird gesellschaftlich nicht stigmatisiert und der damit verbundene Leidensdruck ist meist gering. Die Behinderung durch die eingeschränkte Verständlichkeit kann jedoch erheblich sein.

Poltern kann bei Kindern und Erwachsenen auftreten!

Therapie:

Befunderhebung und ein ausführliches Anamnesegespräch mit Kind und Eltern sind die Voraussetzung, um gemeinsam individuelle Therapieziele und –wünsche festzulegen.

Inhalte der Therapie können sein:

- Übungen zur Reduzierung des Sprechtempos

- Erarbeiten von Sprechpausen und atemangepasstem Sprechen

- Verbesserung der Artikulation und des Ausdrucksvermögens,

- Erlernen, wie Gespräche/Sprache eine Struktur bekommen

- Übungen zur Sprechmelodie

In der Kindertherapie werden die Therapiemethoden so ausgewählt, daß sie den Interessen und dem Alter des Kindes entsprechend spielerisch durchgeführt werden - z.B. mit Rollenspielen und Regelspielen. Parallel hierzu finden regelmäßig Elterngespräche statt.